Пример гидравлический расчет четырехтрубной системы. Как и с какой целью делают гидравлический расчёт системы отопления

Наличие производительного теплогенератора, качественных труб и современных радиаторов вовсе не означает, что отопление получится эффективным. Если система неправильно сконструирована, то возможны ситуации, когда работающий на полную мощность котёл не может обеспечить комфортную температуру во всех комнатах. Либо тепла хватает, но расходы на энергоносители непомерно велики. Чтобы не совершать непоправимых ошибок, необходимо разработать проект, важной часть которого является гидравлический расчёт системы отопления. Пожалуй, самой сложной частью.

Зачем нужен расчёт гидравлики системы отопления

Суть проблемы

Современные отопительные установки являются динамичными системами, которые во время эксплуатации работают в разных рабочих режимах. Теплоноситель водяного отопления циркулирует под давлением, но эта величина не является постоянной. Потери возникают на разных участках из-за конструктивных особенностей системы (трение о стенки труб, сопротивление на фитингах и т.д.). Также мы сами манипулируем давлением, когда с помощью арматуры балансируем распределение тепла по комнатам. Вручную или с помощью автоматизации систем пользователь управляет мощностью отопительного устройства, меняет уровень нагрева теплоносителя. И снова напор в сети скачет, ведь чем выше температура, тем выше давление, и наоборот.

Падение давления на конкретном участке приводит к уменьшению его тепловой производительности. Качественное отопление должно в любых условиях работать стабильно и экономично, но для этого нужно, чтобы к каждому радиатору поступало ровно столько теплоносителя, сколько необходимо для восполнения теплопотерь в помещении и поддержания заданной температуры.

Решение

Одна из основных задач разработчика – снизить возможные потери напора, что позволяет улучшить регулирование отдельных участков и системы в целом. Существует специальный термин «рост авторитета вентиля». Он означает, что местное сопротивление, которое оказывает кран или клапан на проток в регулируемой ветке, более выгодно соотносится с рабочим давлением в участке. Чем большим объёмом теплоносителя конкретный элемент управляет, тем он ценнее.

Информативная таблица как результат гидравлического расчёта

Также следует произвести гидравлическую увязку циркуляционных колец. Грамотное использование балансировочных клапанов, вентилей, регуляторов давления позволяет избежать перегрева ближних к котлу помещений и недостатка тепла в удалённых (лишние пару градусов в комнате – это перерасход тепла на уровне 5-10 процентов). Ограничивая проток в одной ветке, мы увеличиваем его для других – перераспределяем теплоноситель.

Итак, гидравлический расчёт отопления помогает инженеру-конструктору решить следующие задачи:

- высчитать пропускную способность трубопроводов и падение напора на главном и второстепенных контурах;

- подобрать сечение труб, если показатели расхода теплоносителя и давления в системе уже заданы;

- рассчитать оптимальные способы балансировки ветвей системы;

- определить необходимую мощность циркуляционного насоса.

Этапы проведения гидравлического расчёта отопления

Сбор и систематизация исходных данных

Перед началом вычислений разработчик изучает теплотехнические характеристики объекта и на основании ТЗ предварительно конструирует подходящий вариант системы отопления. Выполняют следующие мероприятия:

- Производят тепловой расчёт, в результате которого получают информацию о необходимом количестве тепла для каждого помещения.

- Выбирают теплогенератор и отопительные приборы.

- Принимают решение о способах разводки трубопроводов и особенностях балансировки системы.

- Выбирают тип труб и спецификацию регулирующей арматуры.

- Составляют аксонометрические схемы разводки и детальные планы помещений с указанием основных исходных данных (расход теплоносителя, мощность батарей, расстановка оборудования и т.д.). Узловые точки, основной контур и отдельные участки маркируются, обозначается длина колец.

Выбор метода

Есть несколько способов выполнить расчёт гидравлики отопительной системы (как правило, все они выполняются с применением специального программного обеспечения):

- сложением характеристик проводимости и сопротивления;

- по удельным потерям давления;

- по длинам трубопроводов;

- сравнением динамических давлений;

- по объёму транспортируемого теплоносителя.

Конкретный метод используют в зависимости от того, являются ли перепады температуры в системе динамичными или стабильными. Также берётся во внимание конфигурация отопления: некоторые способы вычислений подходят только для однотрубных схем разводки, другие – универсальны. Чаще всего применяют гидравлический расчёт трубопроводов системы отопления по потерям давления.

Расчёт сечения труб

Выбор оптимального размера труб – один из действенных методов управления рабочими характеристиками системы отопления. Так, использование труб завышенного сечения влечёт за собой:

- рост капитальных затрат;

- снижение рабочего давления;

- критичное уменьшение скорости перекачки теплоносителя с большой вероятностью завоздушивания;

- появление существенной тепловой инерции отопления.

Уменьшение диаметра трубопроводов позволяет сократить как капитальные, так и эксплуатационные затраты, но приводит к увеличению скорости потока. При показателях от 0,6 м/с в системе появляются шумы, поэтому оптимальной для жилых помещений считается скорость транспортировки теплоносителя в пределах 0,3-0,7 метров в секунду.

Для вычисления подходящего внутреннего диаметра трубопроводов используются такие данные:

- Разница температур подачи и обратки (для двухтрубных схем обычно принимается равной 20 градусам).

- Расход теплоносителя – в таблицах обозначается литерой «G». В реальных вычислениях и в примерах гидравлического расчёта систем отопления данная величина, как правило, является уже заданной.

- Скорость перемещения воды/антифриза – обозначается литерой «v»

- Плотность теплоносителя.

- Объём теплового потока – обозначается литерой «Q».

- Особенности участка (длина, количество секций в радиаторах и т.п.).

Определение потерь напора в системе и отдельных её участках

На каждом участке общее падение давления происходит за счёт двух основных факторов:

- Сопротивления трению, которое возникает из-за шероховатости и неровностей внутренних стенок труб.

- Местного сопротивления, которое оказывают на перекачку рабочей среды соединительные фитинги, запорно-регулирующая арматура, повороты и ветвления, сужения/расширения трубопроводов. Также тормозящий эффект создают теплообменники отопительных приборов и теплогенераторов.

Уровень потерь давления в кольце вследствие сопротивления трению зависит от:

- скорости потока;

- коэффициента шероховатости материала трубопроводов;

- длины ветки;

- диаметра и формы внутреннего сечения труб;

- вязкости и плотности теплоносителя.

На характер местного сопротивления влияет:

- скорость перекачки жидкости;

- коэффициенты местного сопротивления (данные для различных узлов и устройств сведены в таблицы).

Точные вычисления производятся по общедоступным формулам, результаты о сопротивлениях в отдельных участках суммируются, и инженер получает возможность рассчитать необходимую производительность насосного оборудования.

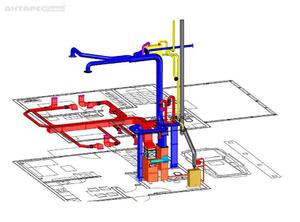

Такие схемы генерируются программами для гидравлических расчётов

Разработка увязки циркуляционных колец

Заключительный этап гидравлического расчёта системы отопления. Анализируя исходные и полученные на предварительных этапах данные (сопротивления, необходимые тепловые нагрузки, характеристики арматуры), конструктор должен выровнять потери давления в сети. То есть в идеале потери давления во всех кольцах системы должны быть одинаковыми. Для балансировки напора и перераспределения расхода теплоносителя применяются ручные вентили или автоматические клапаны, которые отвечают за отдельные ветки или устанавливаются на каждом отопительном приборе. Именно по результатам гидравлического расчёта выполняется предварительная настройка регулирующей арматуры.

Видео: практический урок гидравлического расчета системы отопления

Гидравлический расчет системы отопления выполняют для нахождения необходимых параметров для построения обогрева здания:

- Диаметров трубопроводов;

- Мощности насоса.

Без этих вычислений невозможно построить качественного теплоснабжения. В этой статье мы поговорим о том, как выполняются такие работы и как выполнить их своими руками, а для того чтобы вы лучше разобрались для вас будут приведены видео и фото материалы.

Гидравлические вычисления

Чтобы провести необходимые подсчеты нам потребуется взять главные гидравлические показатели:

- Скорость движения жидкости в трубопроводах;

- Сопротивление таких элементов как трубы и арматура;

- Количество воды.

Все эти параметры, взаимозависимые между собой и изменение одного из них приведет к изменениям других.

Важно!

Если уменьшить диаметр трубопровода, то увеличится не только скорость теплоносителя, но также и гидравлическое сопротивление.

И соответственно если увеличиться диаметр, то скорость и сопротивление уменьшаться.

Зная эту зависимость можно с легкостью сократить расходы на материалы, а также улучшить качество отопления и надежность работы обогрева.

Система обогрева состоит из четырех главных элементов:

- Регулирующей (термоклапаны, термовентили) и запорной арматуры (шаровые краны, вентиля);

- Трубопроводов;

- Радиаторов;

- Источника теплоты.

Эти элементы обладают индивидуальными параметрами, и их нужно учитывать при построении отопления. Все производители на своем оборудовании указывают информацию о характеристиках, будь-то обычные или любые материалы.

Вычисления могут быть упрощены благодаря существующим таблицам и диаграммам. Так, например, подбор трубопроводов из полипропилена облегчается благодаря тому, что к трубам прилагается номограмма для гидравлического расчета систем отопления .

Её мы приводим для вас внизу и если вы её проанализируете, то заметите, что некоторые характеристики имеют четкую последовательность.

Расход теплоносителя

Должно быть, вы уже заметили взаимосвязь между расходом и количеством нагретой воды в котле. Первый будет зависеть от тепловой нагрузки на котел. А нагрузка будет зависеть от тепловых потерь помещений, которые необходимо компенсировать за счет обогрева.

Сам расчет гидравлики определяет расход теплоносителя на каждом участке. Каждый участок имеет постоянный диаметр и расход.

Пример

В начале вычислений образовывают два кольца отопления. Одно будет чуть больше и будет называться первым. Каждое кольцо разбивается на участки, нумерация начинается от магистрального трубопровода, в котором максимальный расход (сразу после котла).

Первый участок после генератора теплоты, он будет продолжаться до того момента пока не измениться расход теплоносителя, например, до следующего стояка или отопительного прибора. И так далее вплоть до последнего стояка.

Важно!

Гидравлический расчет отопления выполняется и для подачи и для обратки одновременно, чтобы не нарушить циркуляцию.

Один из необходимых расчетов это расчет расхода, он вычисляется таким образом:,

где:

- Qуч – тепловая нагрузка отдельного участка, единицы измерения Ватты;

- С — теплоемкость для воды, является постоянной и равняется 4,2 кДж/(кг °С);

- tг – температура подающего теплоносителя в отопительной системе;

- tо – температура обратного теплоносителя в системе.

Предположим что нагрузка участка у нас 1000 Ватт, тогда:

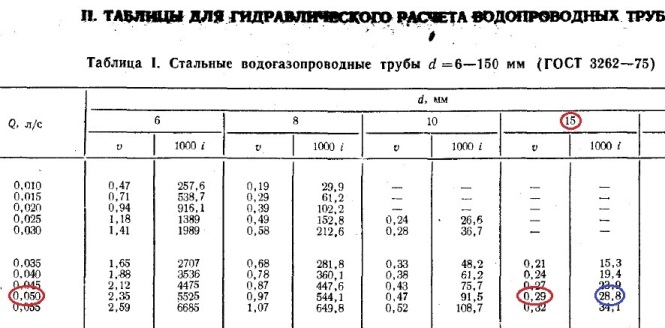

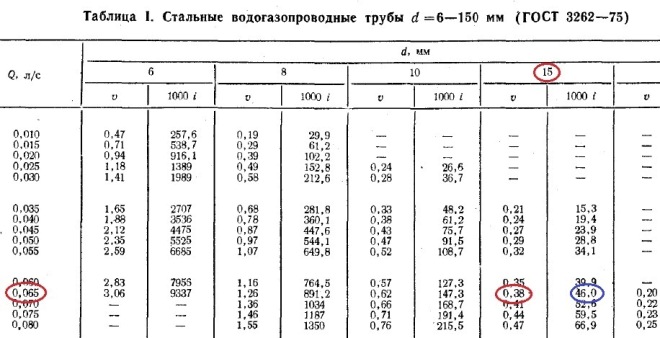

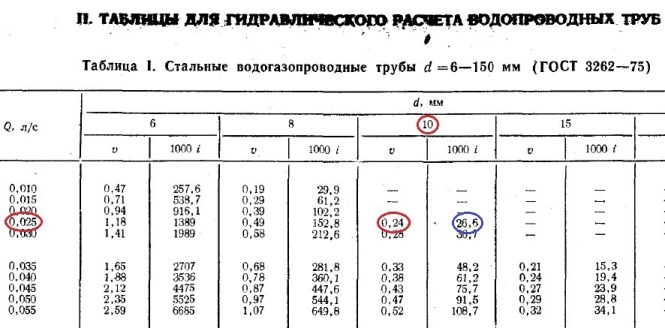

Имея на руках данные о расходах, благодаря специальным таблицам можно подобрать . В этих таблицах помимо диаметра указывается скорость потока и потери давления.

Нужно обратить внимание на то, что диаметры начинаются с большого и постепенно к последнему стояку уменьшаются. Например, магистральная труба 32 миллиметра, участок далее 24, еще дальше 16. Недопустимы скачки диаметров наподобие 32, 45, 16.

Скорость потока

Минимальная скорость движения теплоносителя не должна быть меньше значений 0,2 – 0,3 метра в секунду. При меньшем показателе из воды будет выделяться воздух, и будут возникать воздушные пробки, а это может стать причиной выхода из строя всего обогрева.

Верхний порог скорости 0,7 – 1,5. Если скорость будет выше, то будет наблюдаться шум в трубопроводах. Оптимальная скорость находится в пределах 0,5 – 0,7 метров в секунду.

Потери напора

Потери напора происходят на всех участках системы в обоих кольцах схемы. Представляет собой сумму потерь на трение в трубах, арматуре и радиаторах.

Имеет размерность Па и подсчитывается по формуле:

Где:

- ν – скорость;

- ρ – плотность;

- R –потери напора в трубопроводе;

- l –длина трубопровода на данном участке;

- Σζ – сумма сопротивлений.

Общее сопротивление – это сумма сопротивлений на всех участках.

Двухтрубная система отопления: выбор основной ветви системы

Инструкция к выполнению вычислений говорит о том, что в том случае, если схема имеет попутное движение теплоносителя, то в двухтрубном обогреве берется кольцо более нагруженного стояка через нижний радиатор. В – это кольцо через наиболее загруженный стояк.

При тупиковом движении горячей воды, в двухтрубной схеме берется кольцо нижней батареи в самом загруженном и удаленном стояке. Для однотрубной схемы берется кольцо наиболее нагруженного и удаленного стояка.

В горизонтальной схеме принимается кольцо наиболее загруженной ветки нижнего этажа. На этом этапе нужно быть предельно внимательным, так как цена ошибки может быть очень большой.

Заключение

Расчет гидравлического сопротивления системы отопления – это важный шаг к успешному функционированию вашего обогрева. Если вы не чувствуете уверенности в самостоятельном выполнении вычислений, то лучше обратитесь к специалистам.

Но если желание произвести вычисления своими руками настолько велико, то вам понадобится пример гидравлического расчета системы отопления и свободное время.

Нужно отметить, что инженерные расчеты систем водоснабжения и отопления никак нельзя назвать простыми, но без них обойтись невозможно, только очень опытный специалист-практик может нарисовать систему отопления «на глазок» и безошибочно подобрать диаметры труб. Это если схема достаточно проста и предназначена для обогрева небольшого дома высотой 1 или 2 этажа. А когда речь идет о сложных двухтрубных системах, то рассчитывать их все равно придется. Эта статья для тех, кто решился самостоятельно выполнить расчет системы отопления частного дома. Мы изложим методику несколько упрощенно, но так, чтобы получить максимально точные результаты.

Цель и ход выполнения расчета

Конечно, за результатами можно обратиться к специалистам либо воспользоваться онлайн-калькулятором, коих хватает на всяких интернет-ресурсах. Но первое стоит денег, а второе может дать некорректный результат и его все равно надо проверять.

Так что лучше набраться терпения и взяться за дело самому. Надо понимать, что практическая цель гидравлического расчета – это подбор проходных сечений труб и определение перепада давления во всей системе, чтобы верно выбрать циркуляционный насос.

Примечание. Давая рекомендации по выполнению вычислений подразумевается, что теплотехнические расчеты уже сделаны, и радиаторы подобраны по мощности. Если же нет, то придется идти старым путем: принимать тепловую мощность каждого радиатора по квадратуре помещения, но тогда точность расчета снизится.

Общая схема расчета выглядит таким образом:

- подготовка аксонометрической схемы: когда уже выполнен расчет отопительных приборов, то известна их мощность, ее надо нанести на чертеж возле каждого радиатора;

- определение расхода теплоносителя и диаметров трубопроводов;

- расчет сопротивления системы и подбор циркуляционного насоса;

- расчет объема воды в системе и вместительности расширительного бака.

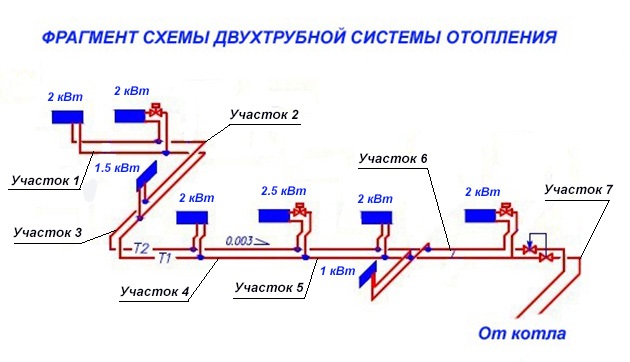

Любой гидравлический расчет системы отопления начинается со схемы, нарисованной в 3 измерениях для наглядности (аксонометрия). На нее наносятся все известные данные, в качестве примера возьмем участок системы, изображенный на чертеже:

Определение расхода теплоносителя и диаметров труб

Вначале каждую отопительную ветвь надо разбить на участки, начиная с самого конца. Разбивка делается по расходу воды, а он изменяется от радиатора к радиатору. Значит, после каждой батареи начинается новый участок, это показано на примере, что представлен выше. Начинаем с 1-го участка и находим в нем массовый расход теплоносителя, ориентируясь на мощность последнего отопительного прибора:

G = 860q/ ∆t , где:

- G – расход теплоносителя, кг/ч;

- q – тепловая мощность радиатора на участке, кВт;

- Δt– разница температур в подающем и обратном трубопроводе, обычно берут 20 ºС.

Для первого участка расчет теплоносителя выглядит так:

860 х 2 / 20 = 86 кг/ч.

Полученный результат надо сразу нанести на схему, но для дальнейших расчетов он нам понадобится в других единицах – литрах в секунду. Чтобы сделать перевод, надо воспользоваться формулой:

GV = G /3600ρ , где:

- GV – объемный расход воды, л/сек;

- ρ– плотность воды, при температуре 60 ºС равна 0.983 кг / литр.

Имеем: 86 / 3600 х 0,983 = 0.024 л/сек. Потребность в переводе единиц объясняется необходимостью использования специальных готовых таблиц для определения диаметра трубы в частном доме. Они есть в свободном доступе и называются «Таблицы Шевелева для гидравлических расчетов». Скачать их можно, перейдя по ссылке: http://dwg.ru/dnl/11875

В данных таблицах опубликованы значения диаметров стальных и пластмассовых труб в зависимости от расхода и скорости движения теплоносителя. Если открыть страницу 31, то в таблице 1 для стальных труб в первом столбце указаны расходы в л/сек. Чтобы не производить полный расчет труб для системы отопления частого дома, надо просто подобрать диаметр по расходу, как показано ниже на рисунке:

Примечание. В левом столбце под диаметром сразу же указывается скорость движения воды. Для систем отопления ее значение должно лежать в пределах 0.2-0.5 м/сек.

Итак, для нашего примера внутренний размер прохода должен составлять 10 мм. Но поскольку такие трубы не используются в отоплении, то смело принимаем трубопровод DN15 (15 мм). Проставляем его на схеме и переходим ко второму участку. Так как следующий радиатор имеет такую же мощность, то применять формулы не нужно, берем предыдущий расход воды и умножаем его на 2 и получаем 0.048 л/сек. Снова обращаемся к таблице и находим в ней ближайшее подходящее значение. При этом не забываем следить за скоростью течения воды v (м/сек), чтобы она не превышала указанные пределы (на рисунках отмечена в левом столбце красным кружочком):

Важно. Для систем отопления с естественной циркуляцией скорость движения теплоносителя должна составлять 0.1-0.2 м/сек.

Как видно на рисунке, участок №2 тоже прокладывается трубой DN15. Далее, по первой формуле находим расход на участке №3:

860 х 1,5 / 20 = 65 кг/ч и переводим его в другие единицы:

65 / 3600 х 0,983 = 0.018 л/сек.

Прибавив его к сумме расходов двух предыдущих участков, получаем: 0.048 + 0.018 = 0.066 л/сек и вновь обращаемся к таблице. Поскольку у нас в примере делается не расчет гравитационной системы, а напорной, то по скорости теплоносителя труба DN15 подойдет и на этот раз:

Идя таким путем, просчитываем все участки и наносим все данные на нашу аксонометрическую схему:

Расчет циркуляционного насоса

Подбор и расчет насоса заключается в том, чтобы выяснить потери давления теплоносителя, протекающего по всей сети трубопроводов. Результатом станет цифра, показывающая, какое давление следует развивать циркуляционному насосу, чтобы «продавить» воду по системе. Это давление вычисляют по формуле:

P = Rl + Z, где:

- Р – потери давления в сети трубопроводов, Па;

- R – удельное сопротивление трению, Па/м;

- l – длина трубы на одном участке, м;

- Z – потеря давления в местных сопротивлениях, Па.

Примечание. Двух – и однотрубная система отопления рассчитываются одинаково, по длине трубы во всех ветвях, а в первом случае - прямой и обратной магистрали.

Данный расчет достаточно громоздкий и сложный, в то время как значение Rl для каждого участка можно легко найти по тем же таблицам Шевелева. В примере синим кружочком отмечены значения 1000i на каждом участке, его надо только пересчитать по длине трубы. Возьмем первый участок из примера, его протяженность 5 м. Тогда сопротивление трению будет:

Rl = 26.6 / 1000 х 5 = 0.13 Бар.

Так же производим просчет всех участков попутной системы отопления, а потом результаты суммируем. Остается узнать значение Z, перепад давления в местных сопротивлениях. Для котла и радиаторов эти цифры указаны в паспорте на изделие. На все прочие сопротивления мы советуем взять 20% от общих потерь на трение Rl и все эти показатели просуммировать. Полученное значение умножаем на коэффициент запаса 1.3, это и будет необходимый напор насоса.

Следует знать, что производительность насоса – это не емкость системы отопления, а общий расход воды по всем ветвям и стоякам. Пример его расчета представлен в предыдущем разделе, только для подбора перекачивающего агрегата нужно тоже предусмотреть запас не менее 20%.

Расчет расширительного бака

Чтобы произвести расчет расширительного бака для закрытой системы отопления, необходимо выяснить, насколько увеличивается объем жидкости при ее нагреве от комнатной температуры +20 ºС до рабочей, находящейся в пределах 50-80 ºС. Эта задача тоже не из простых, но ее можно решить другим способом.

Вполне корректным считается принимать объем бака в размере десятой части от всего количества воды в системе, включая радиаторы и водяную рубашку котла. Поэтому снова открываем паспорта оборудования и находим в них вместительность 1 секции батареи и котлового бака.

Далее, расчет объема теплоносителя в системе отопления выполняется по простой схеме: вычисляется площадь поперечного сечения трубы каждого диаметра и умножается на ее длину. Полученные значения суммируются, к ним прибавляются паспортные данные, а потом от результата берется десятая часть. То есть, если во всей системе 150 л воды, то вместительность расширительного бака должна составлять 15 л.

Заключение

Многие, прочитав данную статью, могут отказаться от намерения считать гидравлику самостоятельно ввиду явной сложности процесса. Рекомендация для них – обратиться к специалисту-практику. Те же, кто проявил желание и уже сделал расчет тепловой мощности отопления на здание, наверняка справятся и с этой задачей. Но готовую схему с результатами все равно стоит показать опытному монтажнику для проверки.

Электронные помощники облегчают расчеты

Благодаря развитию современных технологий и инженерных наук значительно повысилась эффективность большинства процессов в жизни человека, связанных с техникой. Даже один из наиболее сложных и непредсказуемых участков коммунального хозяйства – системы отопления – тщательно изучен и вписан в рамки общепринятых норм и правил. Благодаря многочисленным исследованиям, проведенным в области водяного отопления, инженеры получили возможность создать единую систему сведений, которые вписываются в гидравлический расчет системы отопления.

Его основным назначением является максимизация коэффициента полезного действия в замкнутых контурах с естественной и принудительной циркуляцией. Среди задач расчета можно выделить:

- Уменьшение эксплуатационных затрат.

- Снижение расхода энергоносителей.

- Уменьшение стоимости постройки системы отопления.

- Повышение эффективности обогрева всех помещения.

- Обеспечение полной безопасности жильцов дома.

- Снижение шумов до естественного уровня.

- Предотвращение разрушительного гидроудара в замкнутом пространстве.

В результате правильно проведенного расчета достигается значительное улучшение работоспособности вне зависимости от схемы построения. Правильное устройство системы также даст вам возможность забыть о необходимости ее обслуживания на долгие годы.

Однако процесс расчетов не так уж и прост – на практике он может занять довольно длительное время. Кроме того, он считается специалистами наиболее сложным этапом в проектировании гидравлического обогрева частного дома.

Процедура расчета включает в себя следующие этапы:

- Создание «теплового баланса» постройки.

- Выбор схемы и основных элементов системы отопления – в том числе с естественной или принудительной циркуляцией.

- Перенос схемы в аксонометрическую проекцию.

- Выделение циркуляционного кольца.

- Определение необходимого диаметра водяного трубопровода.

- Расчет гидравлического механизма потерь давления в отдельных участках циркуляции.

- Выполнение увязки параллельных ветвей водяного отопления.

- Определение расхода жидкости на обеспечение работоспособности всей системы.

Расчеты выполняются для участка с постоянным диаметром гидравлического трубопровода, обладающего стабильной емкостью теплоносителя. Рассмотрим процесс подробнее, взяв за пример схему обогрева двухэтажного дома.

Определение диаметра трубопроводов

Одной из важнейших задач гидравлического расчета является получение данных о необходимых для использования трубах. Вначале вы должны определить, из какого материала планируется прокладывать трубопровод, и каким должен быть его диаметр.

Изначально известно значение нескольких показателей. Большинство специалистов считают, что скорость движения теплоносителя в системе водяного отопления должна составлять 0,2-0,7 м/с - с естественной циркуляцией. При меньшем значении этого показателя в трубах будут образовываться воздушные пузырьки, а при большем повысится уровень шума, и возникнет повышенный риск гидравлического удара в замкнутом пространстве.

Материал труб имеет большое значение при расчете их нужного диаметра

Оптимальным вариантом является устройство металлопластиковых трубопроводов. Они обладают более низким коэффициентом гидравлического трения и меньшими потерями давления (45-280 Па/м) в системах с естественной и принудительной циркуляцией. Однако такой пример является идеальным. На практике намного чаще используются стальные водогазовые трубы с потерями 60-480 Па/м. Имея данные о тепловом потоке, а также принимая разницу температур между холодным и горячим потоком в 20 градусов (для однотрубной по умолчанию 35 градусов), можно определить диаметр труб по приведенной ниже таблице.

Схема расчета внутреннего диаметра трубы отопления

Следует учесть, что нельзя бесконечно гнаться за минимизацией диаметра водяного отопления. При достижении чрезмерно малой величины скорость движения теплоносителя в них превысит 1,0-1,2 м/с, что станет причиной сильных шумов. Конечно, для систем с естественной циркуляцией этот показатель почти недостижим, однако в них может значительно снизиться эффективность обогрева.

Если рассматривать выбранный нами пример, то следует заметить - в достаточно крупных домах гидравлический насос является обязательным компонентом системы. Приняв в качестве отправной точки площадь в 200 квадратных метров и скорость потока в 0,5 м/с, мы определяем, что необходимо остановиться на трубах диаметром 25 мм.

Внимание! Табличные значения приведены для варианта с использованием воды в качестве теплоносителя. Устройство системы с антифризом потребует проведения самостоятельных расчетов или получения данных от его производителя.

Потери давления

При составлении схемы важно учесть все нюансы

Приступая к учету потерь давления, особо важному для контуров с естественной циркуляцией, необходимо вначале разделить все кольца циркуляции, которые представляют собой участок трубопровода, ведущий от котла к потребителю тепла и обратно. Для однотрубной схемы кольцом является обособленный стояк, а для двухтрубной – каждый отопительный прибор в отдельности. Общие потери давления во всей гидравлической системе равны сумме потерь в каждом из колец, которые в свою очередь раскладываются на потери за счет трения и за счет местных сопротивлений.

Первый показатель равен половине произведения плотности воды на квадрат скорости в метрах в секунду. Второй – отношению длины к диаметру трубопровода, умноженному на коэффициент гидравлического трения и прибавленному к сумме коэффициентов местных гидравлических сопротивлений. Для расчета используют формулы, требующие знания коэффициентов шероховатости трубы, однако существуют специальные таблицы, в которых можно получить готовое число.

Но если такой гидравлический расчет представляет большую сложность, а производитель приводит готовую цифру удельных потерь давления на метр трубопровода, можно воспользоваться упрощенной формулой, в которой отношение коэффициента трения к диаметру трубы заменяется константой. Такая схема расчета чаще всего применяется для однотрубной организации отопления, когда точность конечного показателя имеет не столь большое значение.

Кроме того, применение упрощенного коэффициента также полностью оправдано при естественной циркуляции теплоносителя. В наш пример мы внесем дополнительные данные – длина обычного стального трубопровода 100 м, диаметр трубы расчетный, местные потери равны 800, количество участков – 1, табличное сопротивление 1,02. В таком случае потери будут равны 1,02*100*(971,8*0,5 2)/2+800=13190,5 Па.

Внимание! В сумму местных коэффициентов гидравлических сопротивлений также включаются показатели всей запорной арматуры, нагревательных приборов, расширительных баков и компрессионной техники.

Пример – котел, насос, расширительный бачок, краны регулировки, радиаторы, игольчатые вентили, байпасы и т. д.

Увязка колец контура

![]()

Подключение к трубопроводу

Действие законов физики приводит к тому, что в точках совмещения колец величина потери давления будет всегда одинаковой. Если просмотреть пример водяного контура нашего двухэтажного дома и предположить, что в нем существует 20 колец разного диаметра, расположенных на различном расстоянии от котла, то во всех будет наблюдаться разное давление и разная скорость движения воды. Для системы как с естественной, так и с принудительной циркуляцией это является существенным недостатком, который потребует разрешения для обеспечения максимального КПД.

Выравнивание для системы этих показателей, полученных в результате приведенного выше расчета, производится с помощью ручной или автоматической регулирующе-запорной арматуры. В области ручной арматуры водяного контура лучший пример - это продукция компании Stromax. А автоматической, которая идеальна для систем с принудительной циркуляцией – HERZ. Для получения максимального результата используются радиаторные термостатические клапаны водяного отопления, которые комбинируются с балансировочными вентилями, расположенными максимально близко к кольцам. В таком случае система будет работать в динамическом режиме автоматической регулировки.

От правильного выбора всех элементов системы водяного отопления, их установки, во многом зависит эффективность её работы, сроки безаварийной и экономичной эксплуатации. Насколько экономичным и эффективным будет отопление в доме, покажут уже начальные вложения средств на этапе установки и монтажа системы. Рассмотрим подробнее как осуществляется гидравлический расчет систым отопления, с целью определения оптимальной мощности отопительной системы.

Эффективность системы отопления «на глазок»

Во многом суммы таких затрат зависят от:

- требуемых диаметров трубопроводов

- фитингов и соответствующих им приборов отопления

- переходников

- регулировочной и запорной арматуры

Желание минимизировать такие затраты не должно идти в ущерб качеству, но принцип разумной достаточности, некий оптимум, должен выдерживаться.

Желание минимизировать такие затраты не должно идти в ущерб качеству, но принцип разумной достаточности, некий оптимум, должен выдерживаться.

В большинстве современных индивидуальных отопительных комплексов применяются электронасосы для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя, в качестве которого часто используются незамерзающие составы антифризов . Гидравлическое сопротивление таких систем отопления для разных их типов теплоносителей будет разным.

Учитывая постоянно растущую стоимость энергоносителей (все виды топлива, электроэнергия) и расходных материалов (теплоносители, запчасти и пр.), следует с самого начала стремиться заложить в систему принцип минимизации расходов на эксплуатацию системы . Опять же, исходя из их оптимального соотношения для решения задачи создания комфортного температурного режима в отапливаемых помещениях.

Разумеется, соотношение мощности всех элементов отопительной системы должны обеспечивать оптимальный режим подачи теплоносителя к приборам отопления в объёме достаточном для выполнения основной задачи всей системы - обогрева и поддержания заданного температурного режима внутри помещения, независимо от изменения наружных температур. К элементам отопительной системы относятся:

- котел

- насос

- диаметр труб

- регулировочная и запорная арматура

- тепловые приборы

Помимо того, очень неплохо, если в проект изначально будет заложена определённая «эластичность», допускаюшая переход на иной вид теплоносителя (замена воды на антифриз). Кроме того, отопительная система, при меняющихся режимах эксплуатации никоим образом не должна вносить дискомфорт во внутренний микроклимат помещений.

Гидравлический расчёт и решаемые задачи

В процессе выполнения гидравлического расчёта отопительной системы, решается достаточно большой круг вопросов обеспечения выполнения приведенных выше и целого ряда дополнительных требований. В частности, находится диаметр труб на всех секторах по рекомендованным параметрам, включающим определение:

- скорости движения теплоносителя;

- оптимального теплообмена на всех участках и приборах системы, с учётом обеспечения его экономической целесообразности.

В процессе движения теплоносителя происходит неизбежное его трение о стенки трубы

, возникают потери скорости, особенно заметные на участках, содержащих повороты, колена и т. п. В задачи гидравлического расчёта входит определение потерь скорости движения среды, вернее, давления на отрезках системы, подобных указанным, для общего учёта и включения в проект требуемых компенсаторов. Параллельно определению потери давления, необходимо знать требуемый объём, называемый расходом, теплоносителя во всей проектируемой системе водяного отопления.

В процессе движения теплоносителя происходит неизбежное его трение о стенки трубы

, возникают потери скорости, особенно заметные на участках, содержащих повороты, колена и т. п. В задачи гидравлического расчёта входит определение потерь скорости движения среды, вернее, давления на отрезках системы, подобных указанным, для общего учёта и включения в проект требуемых компенсаторов. Параллельно определению потери давления, необходимо знать требуемый объём, называемый расходом, теплоносителя во всей проектируемой системе водяного отопления.

Учитывая разветвлённость современных отопительных систем и конструктивные требования реализации наиболее распространённых схем разводки, например, примерное равенство длин ветвей в коллекторной схеме , расчёт гидравлики даёт возможность учесть такие особенности. Это позволит обеспечить более качественную автобалансировку и увязку ветвей , включенных параллельно или по другой схеме. Такие возможности часто требуются в ходе эксплуатации с применением запорных и регулирующих элементов, в случае необходимости отключения или перекрытия отдельных веток и направлений, при возникновении необходимости работы системы в нестандартных режимах.

Подготовка выполнения расчёта

Проведению качественного и детального расчёта должны предшествовать ряд подготовительных мероприятий по выполнению расчётных графиков . Эту часть можно назвать сбором информации для проведения расчёта. Являясь самой сложной частью в проектировании водяной отопительной системы , расчёт гидравлики позволяет точно спроектировать всю её работу. В подготавливаемых данных обязательно должно присутствовать определение требуемого теплового баланса помещений, которые будут обогреваться проектируемой отопительной системой.

В проекте расчёт ведётся с учётом типа выбранных приборов отопления, с определёнными поверхностями теплообмена и размещения их в обогреваемых помещениях, это могут быть батареи секций радиаторов или теплообменники других типов. Точки их размещения указываются на поэтажных планах дома или квартиры.

Принимаемая схема конфигурирования системы водяного отопления должна быть оформлена графически. На этой схеме указывается место размещения генератора тепла (котёл), показываются точки крепления приборов отопления,

прокладка основных подводящих и отводящих магистралей трубопроводов, прохода веток приборов отопления. На схеме подробно приводится расположение элементов регулирующей и запорной арматуры. Сюда входят все виды устанавливаемых кранов и вентилей, переходных клапанов, регуляторов, термостатов. В общем, всего, что принято называть регулирующей и запорной арматурой.

Принимаемая схема конфигурирования системы водяного отопления должна быть оформлена графически. На этой схеме указывается место размещения генератора тепла (котёл), показываются точки крепления приборов отопления,

прокладка основных подводящих и отводящих магистралей трубопроводов, прохода веток приборов отопления. На схеме подробно приводится расположение элементов регулирующей и запорной арматуры. Сюда входят все виды устанавливаемых кранов и вентилей, переходных клапанов, регуляторов, термостатов. В общем, всего, что принято называть регулирующей и запорной арматурой.

После определения на плане требуемой конфигурации системы, её необходимо вычертить в аксонометрической проекции по всем этажам . На такой схеме каждому отопительному прибору присваивается номер, указывается максимальная тепловая мощность. Важным элементом, также указываемым для теплового прибора на схеме, является расчётная длина участка трубопровода для его подключения.

Обозначения и порядок выполнения

На планах обязательно должно быть указано, определённое заранее, циркуляционное кольцо, называемое главным. Оно обязательно представляет собой замкнутый контур, включающий все отрезки трубопровода системы с наибольшим расходом теплоносителя. Для двухтрубных систем эти участки идут от котла (источника тепловой энергии) до самого удалённого теплового прибора и обратно к котлу. Для однотрубных систем берётся участок ветки - стояка и обратной части.

Единицей расчёта является отрезок трубопровода , имеющий неизменный диаметр и ток (расход) носителя тепловой энергии. Его величина определяется исходя из теплового баланса помещения. Принят определённый порядок обозначения таких отрезков, начиная от котла (источника тепла, генератора тепловой энергии), их нумеруют. Если от подающей магистрали трубопровода есть ответвления, их обозначение выполняется заглавными буквами в алфавитном порядке. Такой же буквой со штрихом обозначается сборная точка каждой ветки на обратном магистральном трубопроводе.

В обозначении начала ветки приборов отопления указывается номер этажа (горизонтальные системы) или ветки - стояка (вертикальные). Тот же номер, но со штрихом ставится в точке их подключения к обратной линии сбора потоков теплоносителя. В паре, эти обозначения составляют номер каждой ветки расчётного участка. Нумерация ведётся по часовой стрелке от левого верхнего угла плана. По плану определяется и длина каждой ветки, погрешность составляет не более 0,1 м.

На поэтажном плане отопительной системы по каждому её отрезку считается тепловая нагрузка, равная тепловому потоку, переданному теплоносителем, она принимается с округлением до 10 Вт. После определения по каждому прибору отопления в ветке, определяется суммарная нагрузка по теплу на магистральной подающей трубе. Как и выше, тут округление полученных значений ведётся до 10 Вт. После вычислений, каждый участок должен иметь двойное обозначение с указанием в числителе величины тепловой нагрузки

, а в знаменателе - длины участка в метрах.

На поэтажном плане отопительной системы по каждому её отрезку считается тепловая нагрузка, равная тепловому потоку, переданному теплоносителем, она принимается с округлением до 10 Вт. После определения по каждому прибору отопления в ветке, определяется суммарная нагрузка по теплу на магистральной подающей трубе. Как и выше, тут округление полученных значений ведётся до 10 Вт. После вычислений, каждый участок должен иметь двойное обозначение с указанием в числителе величины тепловой нагрузки

, а в знаменателе - длины участка в метрах.

Требуемое количество (расход) теплоносителя на каждом участке легко определяется путём деления количества тепла на участке (скорректированное на коэффициент, учитывающий удельную теплоёмкость воды) на разность температур нагретого и охлаждённого теплоносителя на этом участке. Очевидно, что суммарное значение по всем рассчитанным участкам даст требуемое количество теплоносителя в целом по системе.

Не вдаваясь в детали, следует сказать, что дальнейшие расчёты позволяют определить диаметры труб каждого из участков системы отопления, потери давления на них, произвести гидравлическую увязку всех циркуляционных колец в сложных системах водяного отопления.

Последствия ошибок расчёта и способы их исправления

Очевидно, что гидравлический расчёт является достаточно сложным и ответственным этапом разработки отопления. Для облегчения подобных вычислений разработан целый математический аппарат , существуют многочисленные версии компьютерных программ, предназначенных для автоматизации процесса его выполнения.

Несмотря на это, от ошибок никто не застрахован. Среди наиболее распространённых выбор мощности тепловых приборов без проведения расчёта, указанного выше. В этом случае, помимо более высокой стоимости самих радиаторных батарей (если мощность больше требуемой), система будет затратной, расходуя повышенное количество топлива и требуя более значительных на свое содержание. Проще говоря, в комнатах будет жарко, форточки постоянно открыты и придётся дополнительно оплачивать обогрев улицы. В случае заниженной мощности попытки обогрева приведут к работе котла на повышенной мощности и также потребуют высоких финансовых затрат. Исправить такую ошибку достаточно сложно, возможно потребуется полностью переделывать всё отопление.

Если неверно проведен монтаж радиаторных батарей , эффективность работы всего отопительного комплекса также падает. К таким ошибкам относится нарушение правил установки батареи

. Ошибки этой группы могу вдвое снизить теплоотдачу самых качественных тепловых приборов. Как и в первом случае, стремление повысить температуру в помещении, приведёт к дополнительным расходам энергоносителя. Чтобы исправить ошибки установки, зачастую достаточно переустановить и подключить заново радиаторные батареи.

Если неверно проведен монтаж радиаторных батарей , эффективность работы всего отопительного комплекса также падает. К таким ошибкам относится нарушение правил установки батареи

. Ошибки этой группы могу вдвое снизить теплоотдачу самых качественных тепловых приборов. Как и в первом случае, стремление повысить температуру в помещении, приведёт к дополнительным расходам энергоносителя. Чтобы исправить ошибки установки, зачастую достаточно переустановить и подключить заново радиаторные батареи.

Следующая группа ошибок относится к ошибке определения требуемой мощности источника тепла и приборов отопления. Если мощность котла заведомо выше мощности отопительных приборов, он будет работать неэффективно, потребляя большее количество топлива. Налицо двойной перерасход средств : в момент покупки такого котла и в ходе эксплуатации. Чтобы исправить положение, такой котёл, радиаторы или насос, а то и все трубы системы, придётся менять.

При расчёте требуемой мощности котла, может быть допущена ошибка в определении потерь тепла зданием. В результате мощность генератора тепловой энергии будет завышена. Результатом будет перерасход топлива. Чтобы исправить ошибку, придётся заменить котёл.

Ошибочный расчёт балансировки системы, нарушение требований примерного равенства веток и т. п. может привести к необходимости установки более мощного насоса, позволяющего доставить носитель к дальним приборам отопления в нагретом состоянии. Однако в этом случае возможно появление «звукового сопровождения» в виде гула, свиста и т. п. Если подобные ошибки допущены в системе тёплого водяного пола, то результатом установки мощного насоса может стать «поющий пол».

При ошибках определения требуемого количества теплоносителя или переводе гравитационной системы на принудительную циркуляцию, объём его может оказаться слишком велик, и дальние приборы отопления не будут работать . Как и ранее, попытки решения проблемы увеличением интенсивности прогрева, приведут к перерасходу газа, износу котла. Решить вопрос можно применением нового насоса и гидрострелки, т. е. тепловой пункт придётся всё равно переделывать.

После всего можно однозначно сказать, что проведение гидравлического расчёта системы отопления позволит гарантированно минимизировать расходы на всех этапах проектирования, устройства, монтажа и долговременной эксплуатации высокоэффективной системы водяного отопления.

Пример гидравлического расчета (видео)